魚はどんなところが好き?

火打池には、「メダカ」と「モツゴ」の2種類の魚がとてもたくさんいます。

目が慣れてくれば探さなくとも見つかります。

まずはこの2種類の魚を使った研究をしてみましょう!

魚はどんな場所が好きなのか

火打池にはメダカとモツゴの二種類の魚しかいませんがどちらともたくさんいます。

メダカは池をのぞくと簡単に見つけられますが、モツゴは池の周囲から覗いてみても見つかりません。魚は種類によって好きな場所が違うのでしょうか?

【使うもの】 バケツ、たも網、魚かご、温度計(あれば)、筆記用具

【使うもの】

バケツ、たも網、魚かご、

温度計(あれば)、筆記用具

道具が必要な方、自分たちだけでは不安な方はご連絡ください!道具の貸し出し、アドバイスをいたします。

☝️メダカとモツゴを見分けよう!

まずは「メダカ」と「モツゴ」を覚えましょう。メダカは体長3~4cm程度、モツゴは大きいものでは10cmを超えます。

まずは「メダカ」と「モツゴ」を覚えましょう。メダカは体長3~4cm程度、モツゴは大きいものでは10cmを超えます。

メダカは上から見ると目が少し横に出ていて、背中が黒っぽく見えます。浅瀬が好きなので簡単に見つけられます。

ミジンコやプランクトン、水草の表面に着く小さな藻などを食べています。

モツゴは体つきはスリムで黒っぽく、動きが素早いです。

たまにメダカの群れの中を黒い魚影が素早く横切るのですが、これがモツゴです。

メダカ同様ミジンコやプランクトンを食べますが、それよりも大きいタニシの中身も食べます。

☝️池の周りを歩いてメダカを探そう!

「メダカ」と「モツゴ」の違いが分かったら、池の中をのぞきながら池の周りを歩いてみましょう!メダカは「影」に敏感なので、斜め前方を見ながら歩くのがお勧めです。

📝メダカの好きな場所

メダカは見つかりましたか?そこががどんな場所なのか、整理してみましょう。

例えば、近くに水草類は生えていたか、池の深さはどのぐらいか、水は暖かいか、日なたか日陰か、など

🔍おまけの研究

メダカの群れを見つけたら、上で網などを振ってみると一斉に逃げる様子が見られます。なんでだろう?

☝️モツゴを捕まえてみよう!

メダカを見ているときに、メダカの群れの中を素早く動く黒い影を見ませんでしたか?それがモツゴです。体長はメダカの2~5倍ぐらい、大きいものは10cmを越えます。池の縁から見えるところにはあまりいませんでしたね。

では、魚かごを使ってどの辺にいるのか調べてみましょう!

手順1 魚かごの設置場所を決める

ポイント

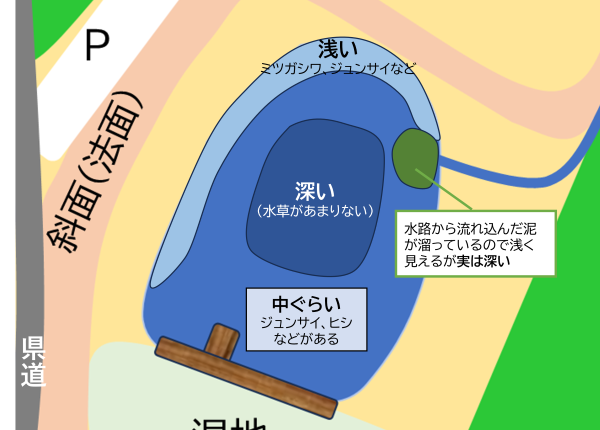

- 夏場は、池の深いところは水温が低く、浅いところは水温が高い。

- ミツガシワのある所には、サギがよく遊びにくる。(なにしに来るのかな?)

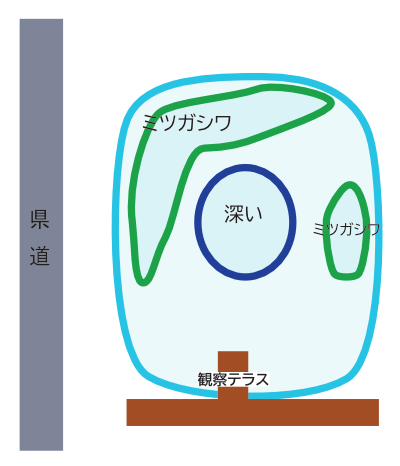

・魚かごを仕掛ける場所は、環境の違う場所がお勧め。深いところ、中ぐらいのところ、浅いところ、ミツガシワの周辺とそれ以外など(観察テラスのそばは魚かごを設置しやすいです。)

・魚はたくさんいるので餌を入れなくとも入ってきます。

・一か所につき、15分ぐらい設置すれば魚がいるところなら十分です。

・魚かごに温度計を一緒に入れると水温も計れます。

※池はすり鉢状になっており、底は泥です。池に足を入れるときは、十分気を付けてください。

手順2 一か所ずつ調べる

・魚かごの設置場所を決めたら、

①魚かごを設置→ ②15分ぐらい待つ→ ③魚かごを引き上げる→④中に入った魚をバケツに移し、何匹いたか数える(数えながら池に戻すor別のバケツに移す)

・他の調査ポイントも同様に繰り返す

・極端に多いところ(15分で30匹以上)があったらそこがモツゴの好きな場所です。

・温度計があれば水温もチェック

📝モツゴの好きな場所

モツゴを捕まえることはできましたか?

魚かごにたくさん入ってきた場所とほとんど入ってこなかった場所の差が大きかったのではないでしょうか? モツゴがたくさんいた場所の特徴を整理してみましょう。

例えば、ミツガシワの周辺か、メダカがたくさんいるところか、深いところか・・・など

☝️メダカとモツゴの好きな場所の違い

メダカとモツゴのいた場所を絵にかいてみよう。

池の中のミツガシワの場所や観察テラスの場所も目印に書くと分かりやすいです。

最後に、メダカとモツゴの好きな場所が違う理由を考えてみよう!

下の表をヒントに、魚になったつもりで考えてみてね!

| メダカ | モツゴ | |

| えさ | ミジンコ、プランクトン、 水草の表面に着く小さな藻 | ミジンコ、プランクトン、タニシの中身 |

| 天敵 | 水生昆虫(ゲンゴロウの仲間、ヤゴなど)、サギ、カエル、イモリ、ハクビシン、タヌキなど | サギなどの水鳥、タヌキ、ハクビシンなど |

※メダカやモツゴなどの小魚の天敵は、全国的にはウシガエル、アメリカザリガニ、コイ、ブラックバス、ブルーギルなどの外来種ですが、火打池ではこれらの外来種は確認されていません。

このような環境がいつまでも続くよう、火打池への外来種、移入種の放流はおやめください。